He observado que el manejo del auto me pone muy precipitado y nervioso, y que el tránsito, cada vez más difícil, le quita a mi espíritu la calma y la serenidad que tanto aprecio. Consideré también que resultaría un verdadero paseo viajar en esos coches nuevos que circulan por Montevideo y que yo veía, blancos y grandes como yatchs, pasar junto a mi auto. Resolví ir en lo sucesivo a mi trabajo en ómnibus, y dejar mi coche sólo para lo realmente imprescindible.

Yo no sé por qué no le caí en gracia al guarda. Como yo tardara un poco en reunir las monedas que sumaran doce centésimos, él, impaciente, gritó:

—¡Pagando y corriéndose! De a dos en el pasillo.

Venciendo grandes dificultades para poner y sacar las manos de los bolsillos y no caerme, pagué y me dejé empujar por el pasillo. Pero el guarda no estaba satisfecho:

—¡Van muy flojos! ¡Más apretados todavía!

Y, aludiéndome, agregó:

—A ver ese de gabardina: ¡No tan cómodo!

Su impertinencia me molestó, pero resolví responderle con mi indiferencia. Mas, él personalizándose claramente conmigo y golpeando con un objeto duro contra una ventanilla, me espetó:

—A ver, Bigote: más apretado. ¿Por qué no se compra un auto? ¡ Por seis vintenes quiere viajar como en un Cadillac!

Había gente que se reía. Yo, que siempre busco pasar inadvertido, sentí gran vergüenza al verme aludido en público y en esa forma. Mientras era así zaherido en lo moral, véase lo que me ocurría en lo físico. Sobre mis riñones, un pasajero flaco se me estaba incrustando y ya tenía introducido su codo en lo que debía ser mi peritoneo. Una señora gruesa, cartera incluida, se dejaba caer contra mí como si yo fuera un sofá. Y delante mío una mujer pequeña, que yo creí que llevaba un niño en brazos, pero que resultó un atado de ropas, me lo puso contra el rostro al punto que para poder respirar debí doblar la cabeza. Mi único apoyo era una mano tomada del hierro superior y así mi cuerpo giraba en cada curva o frenada poniendo a prueba la resistencia y elasticidad de las articulaciones de mi cintura, caderas y rodilla. No podía contar para el apoyo con los pies, porque éstos me eran pisados y debía de continuo cambiarlos de lugar.

Y todavía el guarda:

—A ver el del Cadillac, que no deja pasar. ¡Afinándose!

Yo trataba por todos los medios, aun dejando de respirar, de ocupar el menor lugar en el espacio, buscando al máximo afinarme, comprimirme, achicarme, lo que todavía no satisfacía al guarda quien quería evidentemente que yo desapareciera en el éter. Al mismo tiempo, llegaban a mis oídos los comentarios hechos a gritos de los pasajeros y pasajeras. Una mujer muy conversadora criticaba a las gentes que les da a todas por viajar a la misma hora. Otra, de voz chillona, decía que la culpa de todo la tiene el Gobierno y que ya le van a pedir otra vez el voto en las próximas elecciones. Un sujeto abriendo el diario como si estuviera en el escritorio de su casa, me metió una punta en un ojo. Al tiempo que otro, muy gordo, al pasar para descender me torció y me dobló en dos contra el hierro de un respaldo.

¡Y pensar que soy de una generación que hace treinta años desafiaba a duelo por el hecho de ser pisado, mirado de reojo o empujado! Y yo ahora era sacudido, comprimido, retorcido, achatado y no reaccionaba. Por suerte, ninguna persona conocida me veía en la vergonzosa y ridícula posición que debía dar a mi cuerpo, como resultante de las diversas fuerzas que sobre él gravitaban.

Ya en el límite de mi resistencia, llegué a mi destino. Con las mismas dificultades que en un nuevo nacimiento, me abrí paso y toqué yo mismo el timbre. No lo hubiera hecho. Se me vino el guarda convertido en una fiera:

—¿Usted qué se cree? ¿Que usted manda en el coche? ¿Por qué tocó el timbre? ¡Usted es un atrevido!

Lo miré. Tendría unos 26 años. Su melena negra salía por debajo de la gorra. Se puso los boletos en el bolsillo y me desafió a bajar para pelear.

Pensé que a un medio pesado no le está permitido cruzar guantes con un peso gallo. Salvo que éste aumente 16 kilos o que yo los perdiera. Busqué bajar. Todavía el conductor, haciendo causa común con el guarda, me abrió la portezuela con tal violencia y a destiempo, que si no me tiro para atrás me achata la nariz.

El guarda me despidió:

—Y éstos son los que le toman a uno el número y se van a quejar a “El Plata”. ¡Atrevidos!

Finalmente me encontré en la calle. Pero mi descorazonamiento era inmenso. Había perdido mi dignidad y tres botones de la gabardina. Mi ropa estaba arrugada, mi calzado pisoteado. Mi propia estimación herida gravemente. Me arrastré hasta un banco de la plaza. Mascando mi derrota y mi vergüenza. Por suerte, pude desquitarme. Rompí en cien pedazos, que deshice, el boleto, testigo y documento de mi más grande humillación.

Publicado en el Libro Montevideo y su cerro de Isidro Más de Ayala en 1956

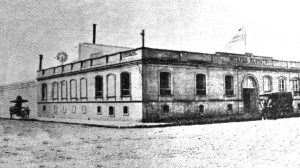

Las imágenes son ilustrativas, no se encuentran en el articulo original. Las mismas fueron tomas del grupo de Facebook: Ómnibus antiguos del Uruguay, el cual recomendamos visitar.