Los cementerios no son precisamente un paseo muy apreciado por los montevideanos. Sin embargo, aparte de su condición de remansos arbolados de genuina tranquilidad, visitarlos con atención despierta sentidos afinados que puede aportarnos valiosos elementos para conocer mejor, aunque parezca paradójico, la vida de los uruguayos de otros tiempos. En panteones, alegorías, bajorrelieves, bustos y adornos, se reflejan estéticas, ideas, creencias y modos de concebir el mundo.

Para probar estas afirmaciones visitamos el cementerio Central, que es único, pues por su edad nos permite recorrer el largo trecho del siglo XIX que va de los años treinta hasta el período novecentista, o sea desde el Romanticismo al ArtNouveau. Allí se pueden encontrar varios añejos panteones de los primeros tiempos de nuestra vida independiente. Comparados con los que vinieron después, son buenos ejemplos de despojamiento y frugalidad acordes con una ciudad todavía muy hispánica y poco cosmopolita. El Central era en ese entonces el camposanto nuevo, con el que se había sustituido el enterramiento en las iglesias, antes habitual. Por el mil ochocientos treinta y pico su ubicación era suburbana y bien alejada de la ciudad que recién había perdido sus murallas; cumplía el objetivo de llevar las tumbas lejos del tejido urbano, para conjurar de esa forma las temibles epidemias.

Lagrimas del alma

La larga etapa romántica es una de las más interesantes de este cementerio. Con sus símbolos característicos: las columnas truncas, alusivas a las muchas muertes juveniles (eran numerosas a causa de enfermedades hoy erradicadas o superables); los enamorados inconsolables e inquietantes representaciones de la muerte que podrían hacer temblar al mismísimo Stephen King. El gusto romántico también resalta en los epitafios, floridos y altisonantes, infectados de melodrama.

Una tumba paradigmática del período romántico es la de Bernabé Rivera, ese truculento sarcófago y túmulo con sus invectivas al «indio salvaje y asesino», su exaltación del «héroe» y su muerte solitaria en defensa de la «civilización». Por supuesto que abundan en esta etapa los generales, coroneles y oficiales de rango indefinido. Servidores de ambas divisas tradicionales -los que no habían muerto en el campo de batalla, pues en los entreveros era común que los cadáveres se olvidaran y fueran devorados por aves de rapiña- rodeados de una parafernalia de alegorías a su coraje, su fidelidad colorada o blanca, e incluso su capacidad de odio al enemigo. En realidad, el lector estará pensando algo que es evidente y no hemos dicho; que recién después de terminada la Guerra Grande y de la Paz de octubre de 1851 empezaron a «convivir en la muerte» en este cementerio (valga la paradoja) los guerreros tan furibundamente enfrentados.

Si bien estos encabezan muchos panteones, se ven rodeados por su familia y descendencia, presentes en los despojos y también en bustos alusivos, sin que falte la que murió de tisis como Margarita Gautier, el joven poeta suicidado (aunque eso hay que adivinarlo detrás de metáforas y circunloquios pudibundos), la matrona que llegó a la vejez venerable, la mayoría que se fue en la mediana edad.

De aquí a la eternidad

La rotonda y el muro principal son obra del italiano Bernardo Poncini. Fueron posteriores a la Guerra Grande, destinados a darle imponencia y solemnidad al recinto. La rotonda -el ahora Panteón Nacional- al igual que el muro, era visible desde lejos, habida cuenta del buen trecho de campo que la separaba de la incipiente «ciudad nueva» (hoy Centro). Sin exagerar, desde una distancia de varios kilómetros, se llegaba hasta allí por un camino que se iba a transformar con el tiempo en la calle Yaguarón.

El cementerio Central posee muchos ejemplos de las inquietudes del fin de siglo, donde se entremezclan el neoclasicismo con los alardes de sincretismo historicista. En ese contexto -entre alardes neogóticos y audacias art nouveau- llama la atención un motivo reiterado: el marido sobreviviente, el viudo desconsolado, representado en tamaño natural junto a su cónyuge yacente sobre un túmulo. Y aunque parezca increíble, esos conjuntos escultóricos eran debidos a promesas hechas a la moribunda junto al lecho de muerte… Cuando por aquí comenzaban a aflojar las convicciones religiosas más dogmáticas, y consecuentemente se disipaba la creencia en una vida de ultratumba, crecía la preocupación por ese sucedáneo paradójico de «eternidad» constituido por el panteón y sus pétreas alegorías.

Tempus fugit

En la caminata que hicimos por el cementerio pudimos ver un símbolo que se repetía en muchas de las esculturas. Esta era un reloj de arena alado. Buscamos su significado y encontramos lo siguiente: Tempus fugit (el tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo vuela) es una locución latina que hace referencia explícita al veloz transcurso del tiempo. La expresión parece derivar de un verso de las Geórgicas del poeta latino Virgilio que dice más exactamente:

«Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus»

(Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo)

Habitualmente, podemos encontrar la expresión inscrita en relojes de sol, de péndulo o de cualquier otro tipo, invitando al espectador a la reflexión sobre la fugacidad del tiempo que mide el instrumento. En algunos casos, podemos encontrar una versión ampliada de la expresión, la cual es: «Tempus fugit, sicut nubes, quasi fluctus, velut umbra» (El tiempo se escapa como una nube, como una ola, como una sombra). Esta segunda cita no pertenece a Virgilio, sino que es una mezcla de varias referencias al Libro de Job del Antiguo Testamento.

Algunos de sus moradores:

Numerosos mandatarios, políticos y personajes de la cultura han sido sepultados aquí:

Eduardo Acevedo (1815-1863) – José Batlle y Ordóñez (1856-1929) – Luis Batlle Berres (1897-1964) – Washington Beltrán (1914-2003) – Baltasar Brum (1883-1933) – Luis Alberto de Herrera (1873-1959) – Zelmar Michelini (1924-1976) – Líber Seregni (1916-2004) – Gustavo Gallinal (1889-1951) – Mario Benedetti (1920-2009) – Francisco Acuña de Figueroa (1791-1862) – Delmira Agustini (1886-1914) – Julio Herrera y Reissig (1875-1910) – Juan Manuel Blanes (1830-1901) – Óscar Gestido (1901-1967) – Martha Gularte (1919-2002) – Gerardo Mattos Rodríguez (1897-1948) – Humberto Pittamiglio (1887-1966) – José Enrique Rodó (1871-1917) – Juan Spikerman (1806-1863) – Florencio Sánchez (1875-1910) – José Pedro Varela (1845-1879) – Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931) – Eduardo Darnauchans (1953-2007) – China Zorrilla (1922-2014)

Panteón Nacional

Al tratarse sobre el tema de la erección del Panteón Nacional, es necesario historiar sobre el lugar donde se encuentra emplazado el mismo, es decir, el primer cuerpo del Cementerio Central y dentro de éste el porqué de la rotonda o capilla, en virtud de que el «Panteón Nacional» se halla ubicado en la cripta de la misma. En nuestra ciudad quedan algunos edificios que nos evocan el Montevideo del siglo XIX, cuando la ciudad llegaba solamente hasta la actual calle Ciudadela, y ellos son: la Catedral Metropolitana, el Cabildo, las casas que habitaron los generales Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera, la mansión de los Roosen Regalía (actual Museo Romántico), las recientemente restauradas casas que pertenecieron a don Tomás Toribio (primer arquitecto que tuvo Montevideo) y la de la familia Ximénez y algunas pocas más en vías de restauración, todas ellas dentro de la «Muy Fiel y Reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo» y extramuros de la misma, el Cementerio Central.

Dese la fundación de la ciudad y hasta la primera década del siglo XIX, las personas que fallecían eran inhumadas en los sitios siguientes: los militares en la Capilla de la Ciudadela; las personas de más distinción social en la Iglesia Matriz (atrio y corredor al norte) hasta el año 1791, en que su cura párroco Ortiz dispuso la construcción de un camposanto al sur, contiguo a la parroquia y bajo un cerco de pared de piedra; en la esquina de las calles San Francisco y San Miguel (hoy Zabala y Piedras) existía el convento de los Padres Recoletos con su respectiva capilla, siendo su santo patrono San Francisco de Asís, quedando al costado del mismo un corralón que iba hasta la calle San Luis (actual Cerrito), sin edificar, y que se destinó bajo cercado para dar sepultura a los que fallecían de la comunidad y a los menesterosos, de donde le quedó el nombre vulgar de «Corralón de San Francisco». La Parroquia de San Francisco de Asís, tal como es en la actualidad, emplazada en la esquina de las calles Cerrito y Solís, con su cúpula que nos recuerda el gótico alemán y en cuya cripta se venera todos los viernes al «Señor de la Paciencia», fue construida en el año 1870; a los falllecidos en el «Hospital de la Caridad» se les inhumaba en un terreno cedido a tales efectos, contiguo al hospital por el sur.

En el año 1808 se construyó el primer cementerio fuera de los muros de la ciudad, al sur y sobre la costa al mar. Estaba situado donde hoy forman esquina las calles Durazno y Andes, en un terreno propiedad de un señor Aguiar que lo cedió para esa finalidad, ocupando alrededor de una cuadra de largo y poco más de media de ancho. Por espacio de veintisiete años estuvo en servicio ese «Campo-Santo», conocido con el nombre de «Cementerio Viejo». Al clausurarse el «Cementerio Viejo», decretóse su demolición, reservándose el predio que ocupaba para la erección de un templo, que nunca se hizo. Siendo el Presidente de la República el Brigadier General don Manuel Oribe se resuelve, en virtud del crecimiento de la población urbana y como medida sanitaria, prohibir en forma definitiva la inhumación de cadáveres en las iglesias dentro de los muros de la ciudad y, en consecuencia, se dispone la construcción de un cementerio a distancia considerable de las puertas de la Ciudadela, al sur y sobre la costa del mar.

Es así que por Ley de 10 de octubre de 1835, conocida por «ley provisoria o del Presidente Oribe», se levanta el verdadero primer cementerio público de Montevideo (actual primer cuerpo del Cementerio Central); en sus paredes se edifican nichos y se fraccionan las parcelas para la construcción de panteones por parte de los adquirientes de las mismas, siendo enajenados por el Jefe Político del departamento en un precio fijo de 40 y 50 pesos (patacones), respectivamente. La superficie que actualmente ocupan el segundo y tercer cuerpo fue destinada para la apertura de fosas para los pobres de solemnidad, reservándose el centro del primer cuerpo para erigir una capilla, y mientras, se construye una muy precaria hacia la izquierda, en el mismo sitio que hoy se levanta el panteón de «Los Mártires de Quinteros». Las actuales avenida Gonzalo Ramírez y calle Yaguarón se llamaron durante muchos años «Camino de la Estanzuela» y «Camino al Cementerio».

Por decreto de 30 de junio de 1858, conocido por «Secularización de los Cementerios», la jurisdicción del Cementerio Público pasa a depender de la Junta Económico Administrativa, siendo transferidos a la Comuna todos los libros y antecedentes, y como primera medida se le cambia la numeración a los nichos en sentido inverso al primitivo, es decir, ascendiendo de derecha a izquierda (nomenclator actual) y se expide un nuevo título de propiedad de cada local funerario, conservando la redacción del anterior. Dicha construcción se dispuso por los fundamentos siguientes: hasta ese entonces el servicio religioso para el difunto se realizaba en la parroquia respectiva y era conocido por «Misa de Cuerpo Presente», pero debido a las epidemias que asolaron al país entre los años 1857 y 1868, las personas que fallecían debían ser conducidas al cementerio casi de inmediato de constatado su deceso, prescindiéndose del servicio religioso. Esta situación creaba un clima de protestas por parte de los familiares, que no se conformaban que sus seres queridos fueran conducidos al cementerio sin recibir los sacramentos que ordena la Iglesia.

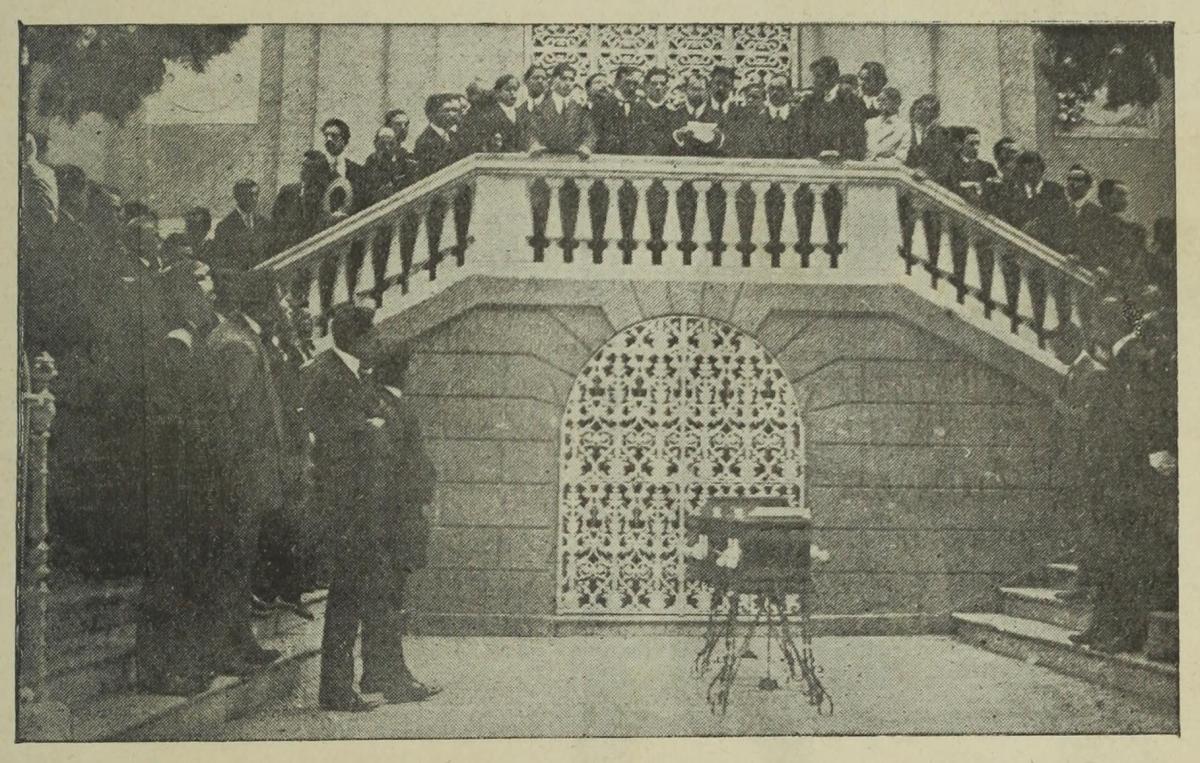

Es en mérito a estos fundamentos que se decide levantar dentro del cementerio, una capilla para que todos los fallecidos reciban los auxilios espirituales de la Iglesia antes de procederse a la inhumación. La capilla o rotonda (rotonda por su forma circular) fue diseñada por dos arquitectos suizos, los hermanos Bernardo y Francisco Poncini, y cuyo estilo nos evoca el neoclasicismo italiano. Su piedra fundamental fue colocada el 14 de agosto de 1859, y de su inauguración definitiva tuvo lugar el día 1º de noviembre de 1863 (por el calendario eclesiástico este día conmemora la festividad de «Todos los Santos»), la que ser realizó con Misa Solemne de Bendiciones y gran ceremonia pública. Desde su inaguración y hasta la primera década de este siglo, el capellán encargado de la capilla oficiaba misa todos los días domingos y festivos a las horas 8 y 10, para que las personas que vivían en las cercanías de la necrópolis y que carecían de medios de locomoción para trasladarse a la parroquia más cercana, no se vieran privadas de cumplir con los preceptos religiosos.

Al entrar en la capilla lo primero que llama nuestra atención es la hermosa reproducción de «La Pietá» de Miguel Ángel, ocupando su centro hacia el fondo, dejando lugar al túmulo de bronce con una plataforma giratoria, en el que se apoyan los ataúdes para recibir el responso correspondiente. Dentro de la rotonda se construyeron treinta nichos, los cuales fueron destinados para inhumaciones depósito de restos pero posteriormente, por razones de higiene, se prohibió en los mismos el depósito de cadáveres, quedando convertidos en urnarios, es decir, sólo para colocar urnas. En la pared central al fondo y en las dos laterales podemos apreciar los vitrales construidos en el taller de los señores Valentían y Vittone en Montevideo, instalados en la calle del Ejido Nº 99/101. Dichos vitrales fueron colocados en el año 1900 y representan: los de la pared del fondo, la Virgen María con el Niño Jesús en brazos y San José; los de la derecha, San Pablo y San Mateo; y los de la izquierda, San Pedro y San Juan Apóstol. En las paredes exteriores también se construyeron nichos, cuyo número total asciende a veintiocho. Al contemplar las inscripciones que lucen las lápidas de todos los nichos, tanto interiores como exteriores, nos encontramos con gran parte del patriciado uruguayo.

Si bien no existe ninguna ley nacional o decreto departamental que disponga que la cripta de la capilla del Cementerio Central sea considerada como «Panteón Nacional», se tiene noticias que por la muerte del señor José Ellauri y por Decreto Nº 907, de 25 de noviembre de 1867, se autorizó su inhumación en dicha cripta, hasta tanto se construyera el mausoleo que se denominaría: «Panteón Nacional», y como desde la época de los romanos «la costumbre hace la ley», después del fallecimiento del señor José Ellauri se siguió inhumando en dicha cripta a las personalidades que por los servicios prestados a la República merecen descansar en el «Panteón Nacional».

Hoy la muerte es una ausencia

La posmodernidad primero, y ahora esta gelatina globaliza- da que es su hija putativa, han llevado al extremo del ridículo las estrategias que la propia Modernidad había comenzado a esbozar con el fin de ocultar esa inquietante realidad que tarde o temprano tocará a todos los seres humanos. Esto explica por qué hoy casi no existen los “sepelios”, las “pompas fúnebres” se disfrazan de organizaciones “de previsión”, los “coches fúnebres” se parecen a camionetas de reparto de embutidos, las viudas y viudos y los “dolientes” en general -al menos en los símbolos y vestimentas, pero muchas veces también en aspectos más profundos- son ya apenas un recuerdo arqueológico.

Estos cambios de perspectiva, por su radicalismo, y por haberse procesado en muy pocos años, nos enfrentan sin anestesia a un hecho que es obvio a esta altura para las ciencias sociales pero no tanto para la mayoría: cada cultura, cada época tiene su propia intransferible muerte, porque si bien esta es universal sus formas son siempre “culturales”. Por eso es que nuestra época, esclava de la noria del consumo, encadenada al placer y al hedonismo como valores convencionales (en un sentido exactamente contrario al que hace treinta años), prefiere ignorar ese punto final de toda existencia.

Tal perspectiva light de la muerte, cuya estrategia infantil es esconderla debajo de la alfombra, se refleja por cierto en los cementerios. Todo el esfuerzo, el empeño, el dinero y el arte, que otras generaciones pusieron en su apuesta a concretar “la última morada”, no tiene un correlato contemporáneo. Por eso es tarea casi imposible encontrar en los cementerios indicios más o menos valoradles de algo parecido a una estética de la muerte al día de hoy. Los anodinos cubículos donde se ubican los fallecidos de esta época no necesitan “estética” (ni naif, ni kitsch, ni truculenta, ni ninguna estética). Para qué, si se trata de simples depósitos de cuerpos que en la generalidad de los casos no van a ser visitados nunca más.

Fuentes del Articulo:

Libro «Panteón Nacional», Biblioteca del Palacio Legislativo, Montevideo, 1979.

Alejandro Michelena – Revista Latitud 3035

Montevideo Antiguo

Caminando por el Cementerio Central: