Hasta hace poco tiempo, era posible recorrer toda la zona urbana de la ciudad de Paysandú en automóvil, ómnibus o bicicleta. Hoy en este sombrío mes de abril (de 1959), las crecientes del río Uruguay han cambiado el panorama y desconcierta, a quien quiera conocer la alegre capital sanducera, tener que efectuar gran parte del recorrido en chacana, que lo mismo puede ser de motor que de remo.

Esto tiene un motivo: la inundación. En toda la historia de Paysandú, él nombre del Río Uruguay asume un papel preponderante. En ocasiones “el padre de las aguas” del litoral, se sale de cauce y convierte muchas manzanas de la ciudad en islas verdaderas. Hasta las actuales crecientes, la del año 1941, era recordada en Paysandú como la de efectos más catastróficos a que tuvo que hacer frente la atemorizada población. Pero la inundación de abril de 1959 ha de quedar por cierto contabilizada en la historia de Paysandú, como el drama de mayor significación que se debe al río.

Más de 190 manzanas anegadas y 6500 personas evacuadas, fue el saldo de este hecho que carece de precedentes, en lo que tiene que ver con su magnitud. La resonancia de la creciente, atrajo hacia Paysandú una nutrida nube de periodistas y de fotógrafos que durante más de una semana encontraron en la «ciudad sumergida», un material insólito, pintoresco unas veces, dramático siempre. La descripción de la inundación merece por cierto atención. Cuando en raras ocasiones coinciden lo espectacular y el terror, se tiene una sensación de teatro o de pesadilla.

La Iglesia San Ramón convertida en templo venesiano.

Esos días que acaban de vivir las ciudades litoraleñas fueron una oportunidad favorable para el nacimiento de la leyenda y, es obvio que Paysandú, cobró durante más de una semana el aspecto que uno nunca soñaría en atribuirle a una ciudad uruguaya.

La tarde que llegamos (abril 15) llovía en forma torrencial. La creciente del río Uruguay había alcanzado ya la plaza Artigas y en el vasto mar allí -formado, la estatua del Héroe parecía cobrar movimiento en las ráfagas de lluvia viajera. La arbolada avenida Brasil estaba convertida en canal y era escenario de un tránsito de embarcaciones más propio del sueño que de la realidad sanducera.

El río tenía sus riberas en pleno centro urbano y la población merodeaba afanosamente, viviendo el drama o ayudando a los damnificados como hormigas que han sido despojadas de pronto de sus dominios. Decenas de embarcaciones seguían arribando a las calles, en las cuales dejaban su cargamento de vecinos rezagados que no habian pensando en la posibilidad de ser evacuados.

Muchos sacados apresuradamente de la intimidad de sus cuartos yacían desparramados al borde del agua en espera de los grandes vehículos que los transportaran a otros sitios seguros. Sus propietarios daban la impresión de que recién acababan de levantarse de la cama. No había uno que no se sintiera, con toda razón, desanimado, desterrado y pensativo, a causa de la desesperada necesidad de abandonar sus hogares. El río los había despojado de sus casas, aun a aquellos que se creian seguros en un segundo piso y en la zona del puerto, ya no era prudente ni permanecer en pisos mas altos.

En pocos días, más de 180 manzanas quedaron despobladas. En ellas, las ubicadas en las zonas elevadas de Paysandú el agua llegaba a la altura de los hombros de un hombre. Estábamos en Paysandú como cronistas de la inundación. No pasó mucho tiempo sin que encontráramos a alguien dispuesto a recorrer con nosotros el distrito. Un joven sanducero, Humberto Castelli, se ofreció para llevarnos en su chalana, la «Rosa N», por las peligrosas zonas donde el agua cubría los techos y la corriente fluía sin control en busca del río Uruguay que se desataba en forma salvaje hacia el sur. Integraban el grupo el fotógrafo del El DIA Antonio Caruso y otro intrépido sanducero, Jorge Galban, fogueado en el manejo de embarcaciones en aguas traicioneras.

Luego de navegar más de ocho cuadras por la avenida Brasil, la «Rosa N» empezó a recorrer las vías de agua transversales. Por entonces, disfrutabamos de la fresca lluvia que seguía cayendo, de la fresca lluvia que seguía cayendo, de la extraña sensación de aire frío que salía de las casas semi-inundadas, para compensar el insoportable calor húmedo que impera en el Norte. A decir verdad, no hubiéramos podido decir con certeza si nos encontrábamos en Paysandú, Brujas o Venecia.

Un mundo extraño nos rodeaba. Un mundo de agua y sin vida. En el interior de muchas casas, estaba oscuro. No obstante, por puertas y ventanas abiertas, podía verse el agua a medio metro del techo y balanceándose contra las pintadas paredes. En nuestro itinerario trazado al azar, de pronto tropezábamos con alguna falúa abarrotada de muebles y grupos de sombras, que al final resultaban ser atemorizados vecinos evacuados, de rostros tristes, con desmañadas ropas, vestido para la emergencia y con los pies desnudos. Las criaturas y los paquetes se acumulaban sobre faldas de mujeres que tenían pintado el desconcierto en sus grandes ojos oscuros.

La verdad es, que a medida que la frágil embarcación se iba internando en la zona anegada, la diferencia entre el mundo que acabábamos de invadir y lo qué imaginamos que debe ser el mundo de los muertos cuya existencia nos es desconocida, parecía realmente muy tenue. La tumba de agua se extendía hasta donde podía abarcar nuestra vista (y todavía mucho más) con un inexpugnable rigor. No habíamos visto un alma en muchas cuadras a la redonda y a medida que nos acercabamos a nuestro objetivo (el puerto) las casas desaparecían más y más, y sólo algunos techos, constituían una prueba de que muchos metros debajo del agua, existían casas y jardines que aún podían volver a reverdecer en una próxima primavera.

Y todas esas casas, ahora desiertas, hacía poco habían cobijado el calor de la vida. Mirando hacia adentro del caserío, dormido por el beso frío de la inundación, solamente se veían difusas figuras puestas allí por imperio de la imaginación. Alguna solitaria lamparita eléctrica, paredes empapeladas representando animales en fuga o idilios campestres, eran las únicas señales domésticas en un mundo solitario, abandonado al olvido del tiempo y a la irresponsabilidad y a la libertad del agua.

Es el riesgoso manejo de la chalana había que ir evitando cables del alumbrado eléctrico que bailoteaban como raíces que fueran puestas en descubierto por la corriente. Había alli tanta vida como la que puede encontrarse en una maceta que tiene una planta muerta.

Alrededor de nuestra embarcación, el agua arrastraba las cosas más inverosímiles: un púlpito, un manequi de costurera, dos troncos girando como las agujas de una brújula, un sillón de mimbre, nidos de pájaros. Una botella vacía de Chianti iba a la deriva. Al poco rato corría zigzagueando entre los cables del alumbrado, esquivando el airado chiquetazo que les imprimía la furia de la correntada.

Aleros de piedra, rezumando agua negra, servían de lugar de acantonamiento a bandadas de gorriones que piaban desesperadamente en busca de sus nidos que ya no podrían encontrar nunca. En otra calle, otro descubrimiento. Una o dos culebras, el ruido del agua haciendo crepitar las altas ramas o restos apelotonados de hormigueros desarraigados, era toda la vida que podía comprobarse en ese pedazo de ciudad muerta.

A veces, la sensación era de ensueño. Estábamos atravesando un mundo de vidrio y de agua. La corriente resbalaba tintineante sobre verdes persianas y frondas de árboles que emergían al alcance de nuestras manos formaban la cúpula de una catedral vegetal. Aquí y allá, sobre el agua relucientes ramas florecidas y racimos anaranjados de cocoteros, eran esmaltados mojones que ponían en descubierto la existencia de jardines hundidos. Lujosas residencias recomponían las imágenes alguna vez vistas o soñadas y más de un zaguán sonaba como si estuviera lleno de burbujeantes vidrios de esmeril.

El agua dentro de las habitaciónes adquiría reflejos negros y grises, ocre brillante, azul pálido, anaranjado. El agua. Siempre el agua, escaleras arriba y abajo, yendo y viniendo, a veces con aburridos ronquidos, otras veces golpeando los muros y produciendo un murmullo de delicadas manos enguantadas. El agua despabilando las luces del ceniciento crepúsculo. El agua bajando cortinas contra la noche. El agua vaciando sus pulmones en las casas desiertas. Abriendo ampliamente sus fríos brazos de agonía y de muerte, abrazando a la tarde con algo de eternidad. Las aguas corriendo incansables sobre la solitaria extensión, acolchando los improbables raídos dibujando un collar de rosas blancas y arrastrando de aquí para allá esas flores flotantes virtualmente arrancadas como al restallar de un latigazo.

La lisa suavidad de espejo que cobraba la inundación en los amplios espacios, agrandaba el silencio y hasta un reloj público, detenido a las 9 en punto, parecía la cabeza enorme de un marciano decapitado, con el cabalístico rostro de la muerte. Poco después, la “Rosa N” entraba en el atrio de la Iglesia San Ramón. La corriente empujó a la embarcación a través de la afiligranada puerta de hierro. Por entre las grandes columnas, parecía abrirse la entrada a un laberinto que iba enhebrando patios y corredores y desembocaba en otros patios secretos por medio de arcadas y túneles.

Desde la misma embarcación, podíamos ver el interior de la iglesia. Amplia como un gimnasio, reducida con todo, a una tercera parte de su altura, la nave parroquia, con su piso movedizo y de agua semejaba la decoración de un pintor surrealista. El altar mayor emergía sobre la superficie lustrosa y algunas figuras de santos reverberaban. Pocas horas más tarde estarían también amortajados de agua.

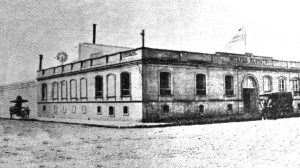

El viaje hasta el puerto, lo efectuamos entre peligrosas corrientes y rápidos, de una fuerza destructora. Barroso y ocre, el edificio de la Aduana, dominaba la zona portuaria de Paysandú totalmente desaparecida, en todo lo que se relacionara con muelles e instalaciones. Por el gran arco de salida (o entrada) las aguas turbulentas corrían en remolino hacia la desatada corriente madre del río Uruguay que al fin podíamos ver. Más lejos, de la isla Caridad, en el lomo del río, sólo sobresalían de la superficie algunas copas de árboles con hombres encaramados en las ramas más altas y a los

que se trataba de auxiliar desde algunas embarcaciones próximas.

En el edificio aduanero, la inundación cubría ya la mitad del segundo piso. En los corredores, flotaba la resaca del agua sucia y los desperdicios, en cuya superficie flotante, se movían canteros de arañas que aún se mantenían con vida. Por último la vuelta final. Al atardecer, y bajo la misma lluvia despiadada, iniciábamos el camino de regreso. Antes como ahora, la inundación seguía teniendo una misma apariencia: las casas abandonadas en el espejo, nadie en los alrededores, los árboles cubiertos con agua de silencio.

J. R. CRAVEA

(Especial para EL DIA).