Visconti Romano, con aquella voz engolada de barítono retirado, le llamaba El Tambo. A veces con tono que parecía despreciativo y otras cariñoso. El nombre provenía -según las mentas de los que tienen más años que yo- de que a principios de siglo un vascuence noblete y tozudo se había instalado en aquel lugar y con la ayuda de tres o cuatro ubres generosas surtía de alimento vital al vecindario.

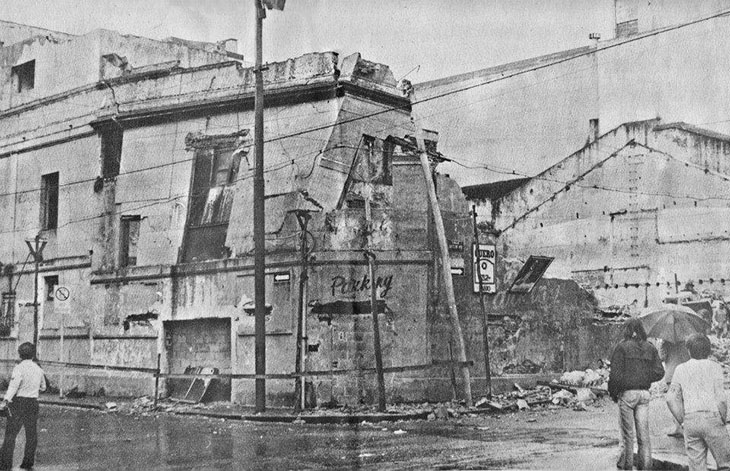

Hasta que un día una severa ordenanza municipal barrió con todos los tambos ubicados en el perímetro urbano y allá marchó el lechero con sus vaquitas, sus tarros y sus plantillas. Montevideo ya había dejado de ser una aldea. Y para justificar su categoría de ciudad con pretensiones necesitaba un cabaret. Uno más, porque el Moulin Rouge ya no alcanzaba para calmar las ansias de relajo de los muchachos divertidos de la época.

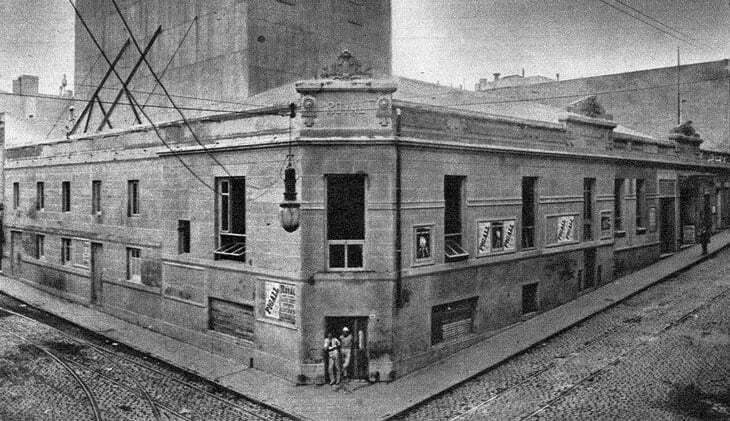

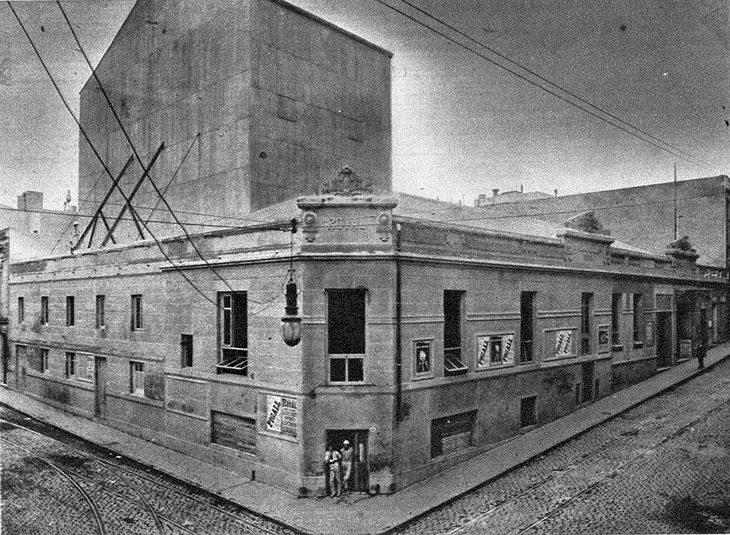

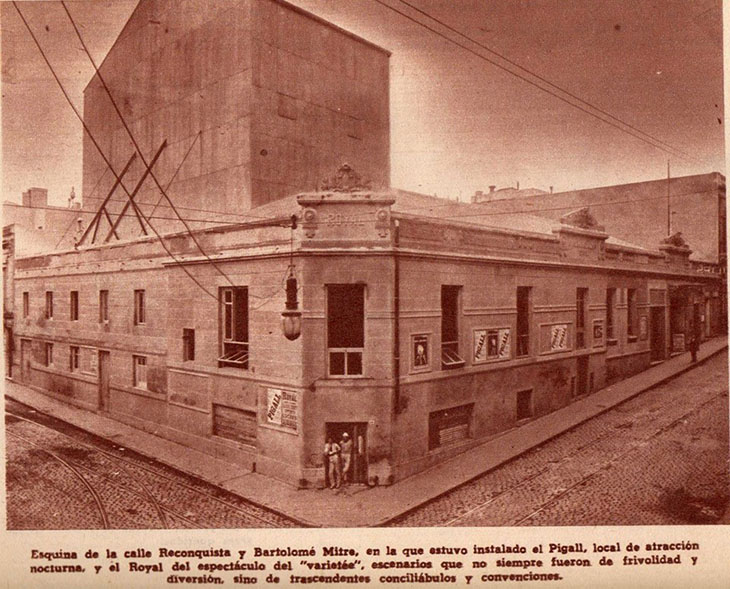

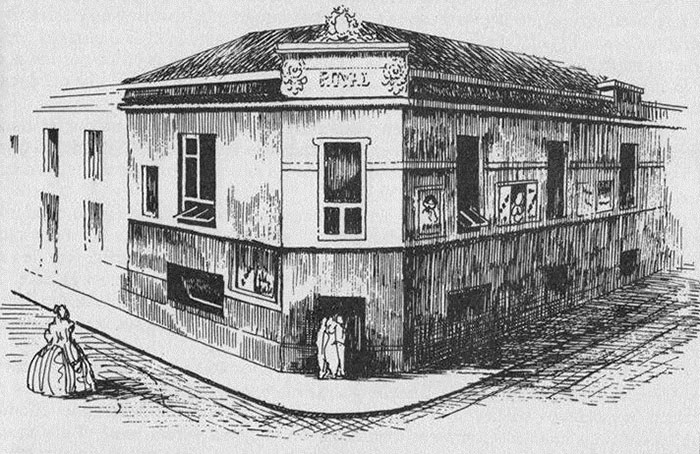

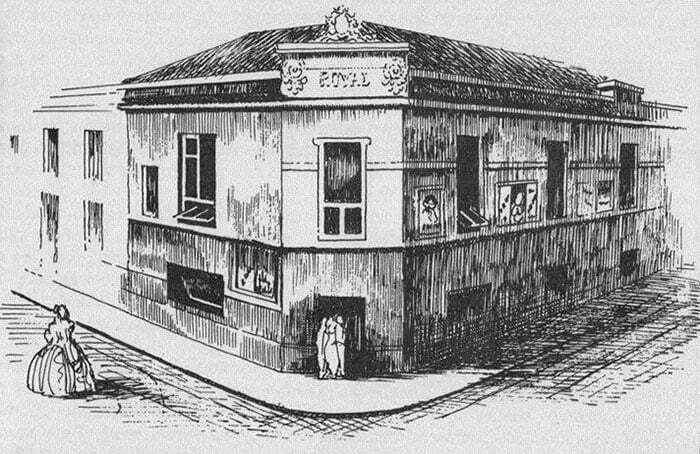

Y allí, de las cenizas del tambo, surgió el Royal Pigall. Según la literatura tanguera un antro de perversión, escenario de orgías desenfrenadas, en el que las flores de fango iniciaban el trágico camino que fatalmente desembocaba en el hospital. Pero la verdad es que los letristas de tango -en general- éramos por aquellos tiempos, además de cursis, exagerados.

El Pigall era un lugar de diversión. La última etapa de todas las despedidas de soltero, de todas las alegrías encendidas por un ascenso o por un viaje, de todas las fijas acertadas en Maroñas. Esa era la clientela que se podría llamar variable. La de los sábados y los domingos. Pero estaban además -y esa era la salsa del cabaret- las barras de habitúes. Las de los bacanes y las de los patos.

En las mesas de los bacanes, champagne, mujeres caras, Partagás de un metro, propinas de príncipe y una corte numerosa de adulones siempre pronta a festejar ruidosamente los desplantes o las ganzadas del patrón.

Fuente: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/solino/mocosita.htm